HOME > スラックスの裾が長持ちする理由 ― くつずれ、付けてますか?

スラックスの裾が長持ちする理由 ― くつずれ、付けてますか?

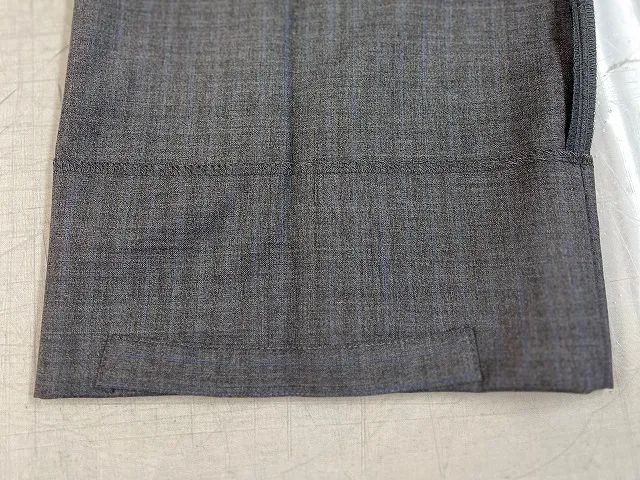

スラックスの裾を裏返すと、謎の細い布が縫いつけられているのを見たことはありませんか?

スラックスの裾の内側に、細い布がついているのを見たことがありますか?(上の写真) くつずれの役割は、裾が靴に当たって擦れるのを防ぐことです。

歩いていると、どうしても裾が靴のかかとやフチに当たりますよね。 正直に言うと、くつずれをつける作業はけっこう手間がかかります。 スラックスだけ破れて「ジャケットもったいないけど全部買い替え」という流れ…… ちなみに、くつずれもだんだん擦り切れてきます。 くつずれは「ついていればOK」ではないのです。 ・くつずれは、裾が擦れて破れるのを防いでくれるパーツです ほんの少しのオプション料金で、

「お気に入りのスーツを、長くきれいに着る」お手伝いができたらうれしいです。「あの細い布、なんのため?」スラックスの“くつずれ”って実はすごいヤツ。

「これって、何のためについてるの?」

「取っちゃってもいいのかな?」

そんな風に思ったことがある方も、実は意外と多いんです。

でもこの記事を読み終えるころには——

「あの細い布、実はすごいヤツだったんだ!」と、

今まで気にも留めていなかった“謎の布”を、見直してしまうかもしれません。

スラックスの裾にある「くつずれ」って、知っていますか?

あれ、なんとなく付いているだけの布ではありません。

実は「くつずれ(靴擦れ)」と呼ばれる、大事なパーツなんです。

正直この布に関しては、お直しの現場でも「つけるものだからつける」としか考えていない方も結構います。

でも私は「くつずれの役割」を知れば知るほど、これは本当に大事だと思うのです。

たとえ少しだけオプション料金がかかるとしても、**“つけて損はない”**理由をお話しします。くつずれの役割って?

そのたびに生地が少しずつ削れて、知らないうちに破れてしまう…というのは、よくある話。

人によっては、甲の部分(前側)も擦り切れてしまうことがあります。

受付時にお申し出いただければ、前側にもくつずれをお取り付けできますので、お気軽にご相談ください。

とくに営業や立ち仕事でよく歩く方には、かなりおすすめです。

実際、「ジャケットは全然きれいなのに、スラックスの裾だけがボロボロに…」というケースは少なくありません。

そうなると、仕方なくスーツ一式を新調することになってしまうことも。

手間はかかるけど、おすすめしたい理由

だから、ちょっとしたオプション料金をいただいていますが……

それでも私は「つけて損はない」と思っておすすめしています。

むしろ、お金がほしいからじゃなくて、ズボンを大切に、そしてできるだけ長く着てほしいからなんです。

その気持ちが、少しでも伝わればうれしいです。

小さな布ひとつでも、スーツの寿命が延びれば、それはちょっとしたSDGsの実践にもつながるかもしれませんね。

オーダースーツは特に気をつけましょう

オーダースーツの場合は特に注意が必要です。

既製品(つるし)と違って、その場ですぐには手に入らない上に、

お値段もかなり張ります。

補強して使えるなら、できるだけ長く活用したいですよね。くつずれも消耗します。交換も大切です

もしまだそのスラックスを着続けるご予定なら、くつずれの交換もおすすめです。

実際に「くつずれが破れていたのを放置して、裾本体まで破れてしまった」というケースもあります。

そうなると、今度は**“破れ補修”**の出番。

先にくつずれを交換しておけば、避けられたかもしれません。

裾の小さな布が、実はスラックス全体を守っている――そんな縁の下の力持ちなんです。

実は「くつずれのつけ方」にも差があります

裾を守るためには、本体の裾より1~2ミリほど外側にくつずれがはみ出している必要があります。

そうすることで、靴と直接ぶつかるのは本体ではなくくつずれ。

ちゃんと役割を果たしてくれるというわけです。

でもこの**「1~2ミリのはみ出し」**が、実はすごく難しいんです。

意味を知らずにただ縫い付けてしまうと、うまくはみ出せないことも多々あります。

そして中には、お客様から

「裏のよくわからない布がはみ出てるんだけど!?失敗?不良品?」

と聞かれることもあります。

でも、それこそが正しい仕立てなんです。

仕上げのアイロンをかけながら、『はみ出し』がしっかりとあることを確認できると、

“これで大丈夫だな”とほっと安心します。

それくらい、見えないところにこそ、技術と心配りが詰まっているんです。

まとめ

・スラックスだけダメになるのを防げば、スーツ全体の寿命が延びます

・くつずれは消耗品。交換も検討してみてください

・正しく1~2ミリはみ出す「仕立て」にこだわる職人もいます(←ここ大事!)

気になることがあれば、こちらからお気軽にお問い合わせください。